大衆娯楽の1つである「映画」は、毎年世界中で数え切れないほどの作品が製作・公開されています。

2022年に公開された映画の本数は、日本国内だけでも1,143本(洋・邦画合算)を数えました(データ参考:日本映画製作者連盟)。

そんな映画の世界でも、製作現場を中心に旧態依然とした製作方法から、デジタルを活用した新しい方法へと切り替わってきています。

つまり、映画業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)への取り組みが進められているのです。

DXとは「デジタル技術とデータを活用し、既存のモノやコトを変革させ、新たな価値創出で人々の生活をより良くする」ことですが、映画の世界ではどのようなDXが行われているのでしょう。

この記事では、映画の黎明期からデジタル時代への変化の流れをたどりながら、DXがもたらす映画の未来について考察します。

映画の始まり

映画の始まりは1888年。トーマス・エジソンが、シカゴ万国博覧会で発表したのが始まりです。世界初の映画は「キネトスコープ」と呼ばれる手法で、のぞきめがね式の装置の中でフィルムを回転させ、「写真を使った動く映像」を1人で鑑賞するスタイルのものでした。

1895年には、フランスのリュミエール兄弟が監督した『ラ・シオタ駅への列車の到着』が公開されています。この映画でリュミエール兄弟は、「シネマトグラフ」を用いました。

シネマトグラフとは、1台で撮影・映写・現像を行うことができる簡易な装置で、現代まで続くスクリーンに映像を映すいわゆる「映画」の原点となるものです。

「シネマトグラフ」の登場により、映画は複数の人が同じ空間で共に楽しめるものになりました。

1900年に入ると、世界初のSF映画が公開されるようになり、現実にはない映像を創り出す技術が用いられるようになりました。

1902年のジョルジュ・メリエス監督の無声映画「月世界旅行」は、当時としては長尺な16分間の映像であり、内容も革命的な作品でした。史上初めて複数の場面転換を用いて物語が描かれたことに加えて、特殊効果を用いてより娯楽性が高められた作品だったのです。

ちなみに、2001年には焼失してしまった「月世界旅行」のカラー版が発見され、最新のデジタル技術で修復。2011年のカンヌ国際映画にてスクリーンに蘇り、大きな話題になりました。

無声映画からトーキーへ~サウンドトラック方式の開発

1900年代初期の映画は、しばらくサイレント(無声映画)が主流でした。

それに対して、サイレントの映像に別録りした音声を同期させた作品が生まれ、「トーキー」と名付けられました。

トーキーの初期は映画フィルムとは別にレコード盤を回して音声を出していたため、同期が難しく、また録音や再生技術の問題で音質も良くありませんでした。

しかし、磁気テープなどに録音された音声をフィルム状に録音(光学リレコ)する技術を持った「サウンドカメラ」の発明により、1923年にニューヨークで初めて映像と音が完全同期した短編映画が公開されたのです。

これを機に、有声映画が主流となっていき、サイレント時代は幕を下ろします。

1928年には、音声システムにサウンドトラック方式(映像とは別の音声用トラックを用いてセリフ・音楽・BGMを録音し再生されるもの)が採用され、映画の音響面の大幅な技術開発が行われました。これにより、映画の臨場感は大幅に向上し、娯楽作品としての完成度をさらに高めていったのです。

さらに、1940年には初めて光学式4トラックを用いたステレオ映画である『ファンタジア』が公開されました。これを契機に、その後はデジタル録音が主流となり、音響面でも徐々に技術革新が行われ、現代の映画に引き継がれていきました。

モノクロからカラーへ

トーキー映画の誕生からわずか5年後には、さらなる変化の波が起きます。

「三原色式改良版テクニカルカラー」の使用です。これにより、色彩のあるカラー映画を楽しめるようになりました。

数年後には、「マルチプレーンカメラ」という3次元の奥行き表現を可能とするカメラが登場するなど、撮影技術も徐々に進化していきます。

これらの技術を用いて、1930年代から1940年代のアメリカは「ハリウッド黄金期」と呼ばれ、年間400本もの映画が上映されることになりました。

映画界のデジタル時代幕開け~CG技術の登場

1980年代になると、まさにデジタル革命ともいえる作品が公開されます。スティーブン・リズバーガー監督の実写映画『トロン』(1982年公開)です。

『トロン』は、映画で初めてデジタル技術に挑戦した先駆けといえる作品でした。劇中では、15分、286ショットでCGを使用し、当時としては革新的な映像世界を生み出しています。

同作品は人工知能研究所で使われていた「PDP-10」と呼ばれるコンピューターのクローン(同機能のコピー)で作成したグラフィック表現にも挑戦。映像チェックのためにデータ通信を利用したことでも、一歩先を進んでいました。

1995年には、アニメ映画で当時最新だったデジタル技術「3DCG」が使われました。その作品が、ピクサー・アニメーション・スタジオにより製作された『トイ・ストーリー』です。

3DCGとは、3D用のソフトウエアを使用して、コンピューター上で仮想3次元空間を作り出す技術のことを指します。

同作品では、上映時間81分の全編にフル3DCGの技術を使用し、アニメーションとは思えない立体的な映像世界を生み出しています。

1995年といえば、世間ではWindows95がリリースされたばかりという時代です。こうした時代の中で、世界に先駆けて、超実験的な長編フルCGアニメが生み出されたことは、後の映画業界に大きな変革をもたらしました。

『トイ・ストーリー』を機に、アニメ映画には、3DCGが多く用いられるようになり、他業界に先駆けて急速なデジタル化が進んだのです。

3DCGの技術は、アニメ映画だけでなく、1997年ジェームズ・キャメロン監督の『タイタニック』や、仮想世界を描いた1999年公開作品『マトリックス』などの実写映画でも利用されるようになっていき、その技術も徐々に進化していきました。

積極的なAIの活用

2000年代に入ると、映画製作の現場でAIが積極的に導入されるようになります。

2009年に公開された『ベンジャミン・バトン』では、VFX(視覚効果)の技術を利用し、80歳の容姿で生まれ、0歳で生涯を終える男性の人生を描くことに成功しています。この映画では、俳優の容姿を若がえらせたり、年を取らせたりといった表現をAIの技術で実現したのです。

また、2019年にNetflixで配信されたマーティン・スコセッシ監督のギャング映画『アイリッシュマン』では、最新のVFX/CGの特殊効果を使用し、主演のロバート・デ・ニーロ(撮影時76歳)やアル・パチーノ(撮影時79歳)を若返らせました。

この映画では、過去の作品で俳優が演じた映像をAIに学習させ、それぞれの時代ごとの年齢に容姿を変化させる「FLUX(Face Lux)」という技術が使われています。

AIに学習させるために使われた映画は、同じくマーティン・スコセッシが監督したギャング映画『グッド・フェローズ』(1990年公開)です。当時47歳のロバート・デ・ニーロが演じた冷酷なギャング役のワンシーンを、同じシチュエーションで76歳のロバート・デ・ニーロに演じさせ、それを記憶したAIが25年前の容姿を再現することに成功したのです。

1950年代から70年代のアメリカを描いたこの作品では、その他の俳優も時代ごとに20代・30代・40代・50代と若返らせています。これまでは、若い役者を代役に立てて演じさせたり、無理やり若作りのメイクで撮影せざるを得なかったシーンを、AI技術により、本人が演じることができるようになったのです。キャリアを重ねた俳優が、映画の設定に合わせた年代の役を自然に演じることができるようになったことは、特に観客の満足度を高める大きな発明だったとも言えるでしょう。単なる新しい技術の誕生と言うだけでなく、映画産業自体にとっても重要な転換点となったのです。

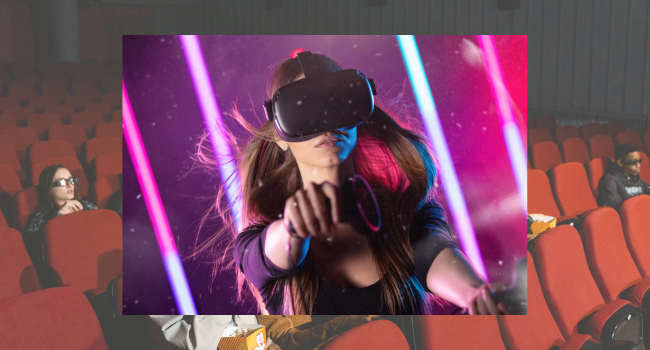

VR技術で観客に新たな映画体験を提供

ここ数年はVR技術の進歩により、現実とバーチャルが融合した新たな映画体験ができるようになりました。

VRとは、「Virtual Reality」を略したものです。2014年にスマートフォンを利用したVRシステムが誕生したのを皮切りに、家庭用ゲーム機やパソコン用のVR機器に導入されるようになりました。

映画鑑賞をする際にも、VRヘッドセットを装着して映像の世界に360℃入り込む体験ができるようになっています。

2018年には、「VRCC」という技術を使った日本初のVR映画上映会が東京の新宿バルト9で開催されました。

VRCCとは、日本のパソコンメーカーVAIOと映画会社東映、中国のVR企業PICOによる共同事業で、VRヘッドマウントディスプレイという特別なヘッドセットを装着し、映画を鑑賞するというものです。

この技術により、VRならではのリアリティを更に味わえる「新しい映画体験」の提供が可能になったのです。

バルト9での上映会では、実際に体験した観客から「ヘッドホンで聞く音とは異なる迫力のあるサウンドに包まれ、臨場感溢れる映画体験ができた」、「展開ごとに、見える景色が360℃変わりリアル!」などの反応が寄せられました。

好評を得た上映会を受け、同映画館では、2019年にVR設備を完備したシアターを常設しています。

VR技術の目覚ましい進歩は、豊富な映画作品を生み出し、2022年のヴェネチア国際映画祭からは、VR部門が設けられるようになったほどです。

VRと映画との関わりは、これからますます進んでいくでしょう。

DXによる映画の未来

映画の黎明期からデジタル時代に至る映像技術の変遷について、紹介してきました。

キネトスコープの開発に始まり、音声技術や色彩表現の変化を遂げながら発展していった映画産業は、デジタル化でさらに発展してきました。

今後、AIやVRなどの技術面だけでなく、Web3.0の活用による製作面での変化をもたらすことになるでしょう。

一方で技術に頼り切っただけの作品作りは、作品の均一化を招き、結果として観客に飽きられる危険性もはらんでいます。技術の使用は、没個性に繋がってしまう可能性もあるのです。

もう一度繰り返しますが、DXとは「デジタル技術とデータを活用し、既存のモノやコトを変革させ、新たな価値創出で人々の生活をより良くする」です。

つまり、映画製作をDXするということが、デジタル化によってより高度な技術的ハードルを超えることそのものが目的になってしまっては本末転倒なのです。

映画製作のデジタル化が加速することは、その先に「観客が、今より更に映画鑑賞に価値を見出す未来」がなければなりません。同時に、それによって新しいビジネスの可能性を導き出すことが求められるのです。

DX推進は映画においても必須の流れです。しかし、最終的には人によるいわばアナログな視点で、その作品が、本当に人々を魅了する作品になりえるかどうかを判断しなければなりません。この点を突き詰めていけば、デジタルマーケティングだけではなく、むしろ映画製作に携わる側の長年の経験や勘がものをいいます。

また、脚本家により練り上げられた心震わせる物語や、生身の人間が織りなすアクションシーンは、決してデジタル技術では表現できないでしょう。

これからは、高度なデジタルとアナログの良さをうまく融合させながら、人の息づかいを感じさせるような良質な作品作りへの姿勢が必要になるはずです。

デジタル化はあくまでもより良い映画作りのための手段に過ぎず、映画製作のDXはそうした手段を用いて、人々の感情を揺り動かし新しい未来を導くための道標となってくれるでしょう。