- share :

去る2021年8月31日に、経済産業省より「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)(本文)」、及び「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)(概要)」が公表されました。

DX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)推進を目指すすべての企業において、大いなる指針となる「DXレポート」が発表されたのは2018年9月7日のこと。

その後2020年12月には「DXレポート2(中間とりまとめ)」が公表されています。

それ以来のアップデート版となる今回のレポートが、このタイミングで発表されたのはどんな意味があるのでしょう。

「DXレポート2.1」のポイントを3つに分けて解説するとともに、その意味を改めて考えてみたいと思います。

DXレポート2.1の役割

IT分野の先進性や技術力など、かつての日本は世界でも名だたる技術大国であったことは間違いありません。

しかし、現在の多様化する国際社会の中において、その競争力は他国に対して大きく遅れを取っています。

それは他のIT先進国ではあたり前のように行われているDXの推進が、日本では遅れているというのが大きな理由の1つです。

こうした状況を打開していくためには、DX推進が必要だと気づいた企業が取り組むだけでなく、DXなど考えたこともなかった企業まで、日本国内のすべての企業がDX推進へ取り組み国際社会での競争力を持つことが必要でした。

そんな危機感を背景に、国が主導で日本企業へDXという概念を伝え、正しく推進していけるための啓蒙活動として発表されたのが2018年の「DXレポート」です。

それから約2年強が経った昨年12月には、新型コロナウイルスの蔓延などの現状を受けて変わる社会情勢など、社会の実情を鑑みて「DXレポート2(中間取りまとめ)」が発表され、これから先の日本企業のあるべき姿として「レガシー企業文化からの脱却」と、「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」の必要性が説かれました。

とはいえユーザー企業及びベンダー企業は双方ともに「相互依存関係」にあり、一足飛びの変革が難しいことも示唆されています。

そして今回、日本企業がさらなるデジタル産業化を果たすために2021年5月に行われた「デジタル産業の創出に向けた研究会」での議論をまとめて新しく発表されたレポート。それが「DXレポート2.1」なのです。

デジタル庁の発足とDXレポート

「DXレポート2.1」が公表されたのは今年の8月31日。この日はデジタル庁が発足する前日でした。

このタイミングでレポートが公表されたというのには、なにか意図があったのでしょうか。

そもそもデジタル庁というのは行政のデジタル化を担当する部署です。

対して経済産業省が「DXレポート」をはじめとしてDXの大切さを伝えようとしている相手は民間企業ですので、その対象が違います。

デジタル庁発足の前日にレポートを発表した経済産業省の思惑は、この棲み分けを明確にするデジタル庁への牽制と考えるのは穿った見方でしょうか。

DXレポート2.1が伝える3ポイント

そんな経済産業省の思惑はさておき、「DXレポート2.1」が伝える3つのポイントについて解説します。

1.ユーザー企業とベンダー企業の現状と変革に向けたジレンマ

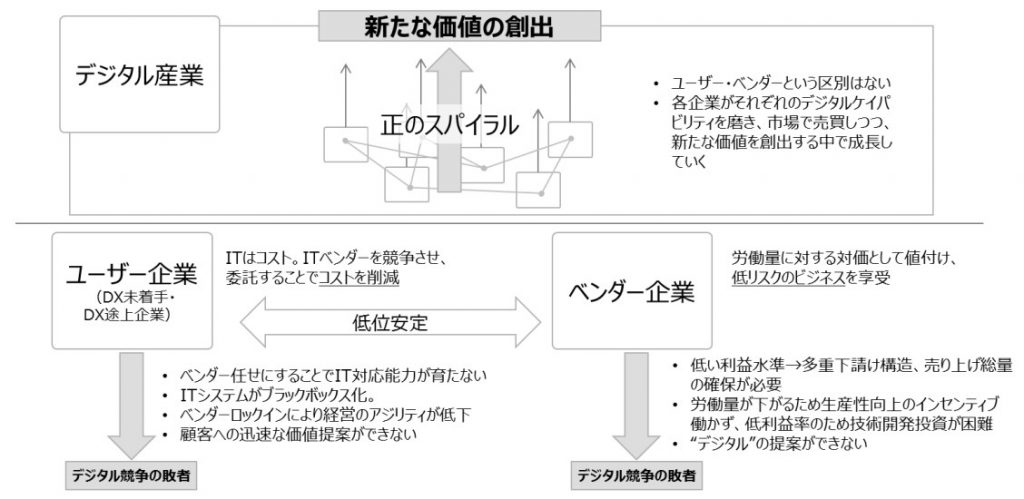

「DXレポート2」で示された「ユーザー企業とベンダー企業の共創の推進」ですが、これはそもそも「ユーザー企業」と「ベンダー企業」という区別が残存しており、この考え方こそレガシーマインドに縛られたものです。

元来目指すべきデジタル社会においては、両者の区別がなくそれぞれのデジタルケイパビリティ(デジタル化を推進するうえで求められる組織能力)を磨き、新たな価値を創出する中で成長していく姿と考えられています。

とはいえ現状では両者の関係は「相互依存関係」にあると考えられ、「低位安定」関係にあると指摘され(上図参照)ました。

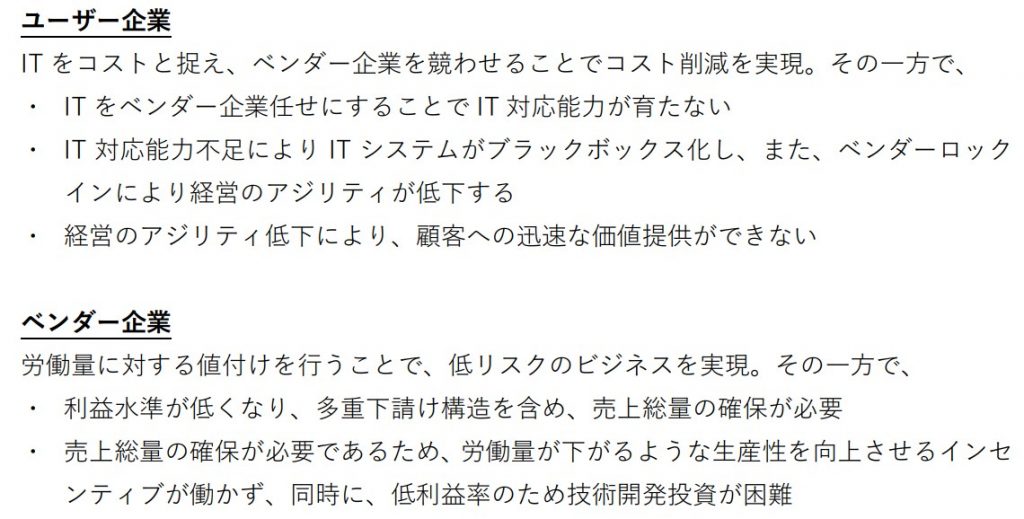

ここに日本企業のDXが進まない原因があると考えられ、ユーザー企業、ベンダー企業共に下表のような問題が指摘されています。

ユーザー企業の考える「コスト削減」と、ベンダー企業側の「低リスク・長期安定のビジネス実現」は一見するとWin-Winの関係にあるように思えますが、その実情は両者ともにデジタル時代に対応する必要な能力を獲得できないという危険性をはらんでいるのです。

さらにはDX推進の大きな阻害要因として、ユーザー企業とベンダー企業には次のようなジレンマが存在すると指摘されました。

- 危機感のジレンマ(ユーザー企業、ベンダー企業共通):目先の業績が好調で変革に対する危機感がない

- 人材育成のジレンマ(ユーザー企業、ベンダー企業共通):技術の進歩にスキル習得がついていかない。スキルを身に着けた人材は引き抜かれてしまう

- ビジネスのジレンマ(ベンダー企業のみ):ユーザー企業のDX推進を支援すればするほどユーザー企業の内製化など、最終的に自分たちが不要になってしまう

2.デジタル産業の姿と企業変革の方向性

社会全体がデジタル化に向かっている以上、企業もこの流れに適応してDX推進によって新たな価値を創出していかなければ、これ以上の成長は望めず国際社会で競争力を持つことはできません。

課題の解決や新たな価値・体験の提供が迅速になされ、デジタルを活用した競争力の高い企業が生まれる。さらに資本の大小や地域に関係なく価値創出に参画できるのが、経済産業省の考えるデジタル産業によって実現される姿です。

ちなみにここでいうデジタル産業とは、次のような姿を指しています。

課題解決や新たな価値・顧客体験をサービスとして提供する

大量のデータを活用して社会・個人の課題を発見し、リアルタイムに価値提供する

インターネットに繫がってサービスを世界規模でスケールする

顧客や他社と相互につながったネットワーク上で価値を提供することで、サービスを環境の変化に伴って常にアップデートし続ける

データとデジタル技術を活用し、マルチサイドプラットフォームなどのこれまで実現できなかったビジネスモデルを実現する

引用: 経済産業省/DXレポート2.1(DXレポート2追補版)

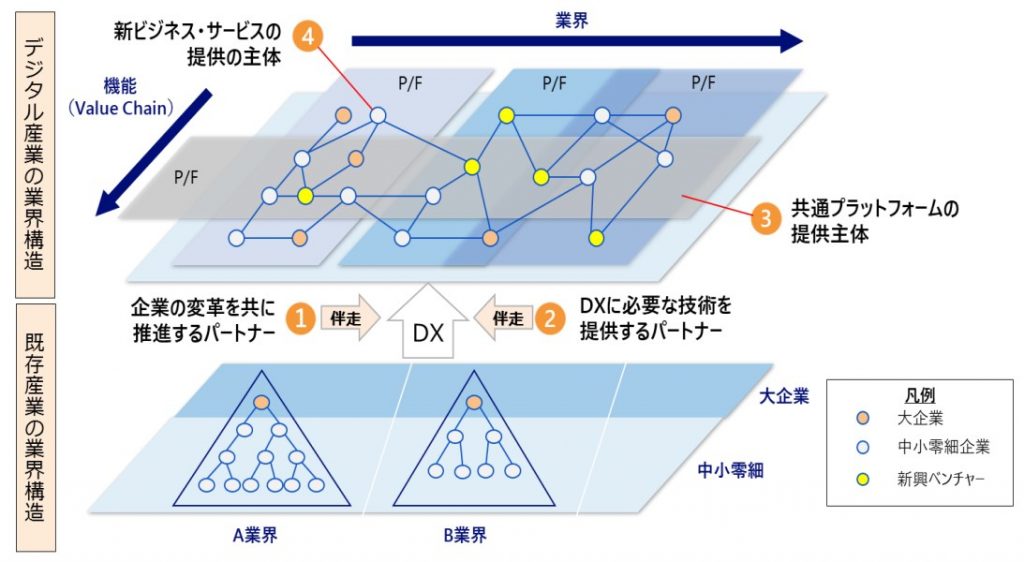

デジタル産業を構成する企業は、その特色ごとに4つの類型に分類されます。

- 企業の変革を共に推進するパートナー:DX推進を通じてビジネス面での変革を目指す企業へ伴奏支援をする

- DXに必要な技術を提供するパートナー:DXに必要な技術獲得を目指す企業への伴奏支援

- 共通プラットフォームの提供主体:個別業界、または業界横断の共通プラットフォームを提供

- 新ビジネス・サービスの提供主体:新たなビジネス・サービスを市場に供給

こうした資料を元に自社がデジタル産業の企業に該当するかを判断し、さらにその成熟度を評価できることが望ましいとされています。

3.変革に向けた施策の方向性

前項で解説したように、既存産業に属する企業がデジタル産業の企業へと変革するために、経済産業省ではその方向性を示す2つの施策を進めていきます。

- デジタル産業指標(仮)の策定:4つの類型企業ごとに目指すべき姿を明らかにし、既存産業との比較を下敷きに分かりやすい宣言や原則の形でまとめる。これはDX推進指標の「定量指標」として企業が活用することを想定したもの

- DX成功パターンの策定:現在DX事例として公表されているモノは、全体像の中のどの位置にあるかが判断しづらいため、DX全体の地図やゴールに向けた道筋を明確にパターン化して示す

【DXの成功パターンを算定するDXフレームワークの図】

まとめ

経済産業省から発表された「DXレポート2.1」の概要を解説してきました。

タイトル「2.1」とあるように、今回のレポートは新たな提言などをまとめたものではなく、あくまで「DXレポート2」の補完情報という位置づけとなります。

特にレポート2で提唱された既存産業からデジタル産業への移行を、さらに具体的手法の明示とともに推し進める後押しをするものです。

それにはユーザー企業とベンダー企業が互いにどちらかに対して一方的に頼り切ったり、金銭や技術などが1つのベクトルに流れるだけでなく、双方の壁を超えたパートナーシップが不可欠だと謳っています。

DXに取り組む企業が増えてきた2021年の今だからこそ、2025年の崖を乗り越えて日本企業が国際社会で高い競争力を持ち続けられるよう、各企業でDXへの取り組みを見直すきっかけとして「DXレポート」を有効に利用していきたいものです。

執筆者

株式会社MU 代表取締役社長

山田 元樹

社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援をエンジニア + 経営視点で行う。

最近の趣味は音楽観賞と、ビジネスモデルの研究。

2021年1月より経営診断軍師システムをローンチ