日本のDX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)推進が遅れているのは、企業にDXを進められる人材が不足しているのが主な原因の1つです。

ここで言う人材不足とは、DXに関するデジタルプロフェッショナルの不足だけでなく、デジタルを使いこなせる人材、つまりデジタルやDXに関するリテラシーを持った企業人が少ないことも含まれています。

むしろ、企業のDXを考える上では後者の方が大きな問題であり、官民が協力して取り組むべき日本のDX推進における課題なのです。

この課題については、DXportal®でも、経済産業省(以下:経産省)が発表した「DXリテラシー標準」について解説する形で取り上げました。

依然として、デジタル人材の不足は日本のDX推進における大きな課題です。

しかし、一方で経産省がオブザーバーとして参加する民間団体「デジタルリテラシー協議会(2021年4月発足)」などを中心に、官民連携でデジタル人材育成のために様々な施策が取られています。

そこで今回は、デジタルリテラシー協議会が進める「Di-Lite(ディー・ライト)」を取り上げ、デジタルリテラシーの学びと、取得しておきたい資格をご紹介します。

さらには、デジタルリテラシーを習得することによりどんな効果があるのかについて改めて考えていきましょう。

デジタル人材育成を加速する「Di-Lite」

世界と比べて遅れている日本企業のDX。これを大きく前進させるためには、日本企業に勤めるすべてのビジネスパーソンが、あまねくデジタルリテラシーを身につけることが求められています。

デジタルリテラシーとは、デジタルツールの開発やDXの設計など「デジタルを作る」ような高度な能力ではなく、導入されたデジタルツールなどを適切に「使うこと」ができる能力のことです。

デジタル社会においてこの能力の必要性は飛躍的に高まっており、今やビジネスパーソンの基本的なビジネスリテラシーの1つとして、デジタルリテラシーが求められていると言ってよいでしょう。

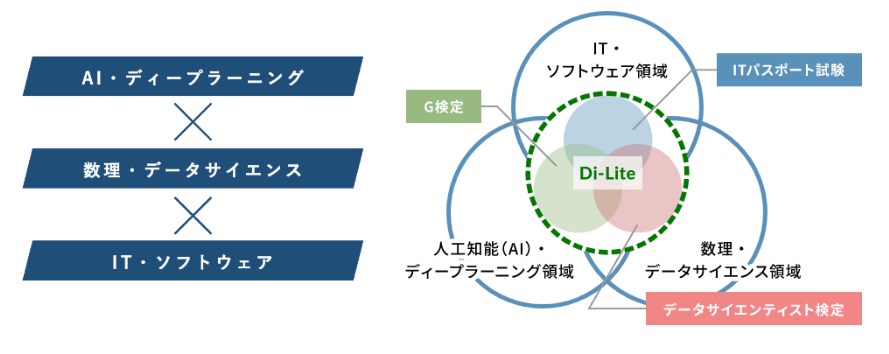

デジタルリテラシー協議会が掲げる「Di-Lite」では、次の3つの領域への理解をデジタルリテラシー範囲として定義しています。

- AI・ディープラーニング

- 数理・データサイエンス

- IT・ソフトウェア

とはいえ、すべてのビジネスパーソンがこの3領域について完全に理解していなければならないというわけではありません。

その状態を実現することは、理想ではありますが現実的とは言えないでしょう。

ビジネスパーソンが身につけておくべきデジタルリテラシーは、この3領域のすべてではなく、領域が重なり合う部分の基礎的な知識やノウハウです。

繰り返しになりますが、デジタルプロフェッショナルを目指すのではなく、「デジタルを使える人材」を目指すというのが、デジタルリテラシーの考え方なのです。

デジタルリテラシー協議会では、この3領域の重なった基礎的な領域、つまり変化し続ける社会の中でビジネスパーソンが持つべき能力を「Di-Lite」と定めて、日本社会全体での理解促進に向けて取り組んでいます。

「Di-Lite」が推し進めるデジタルリテラシーの学び

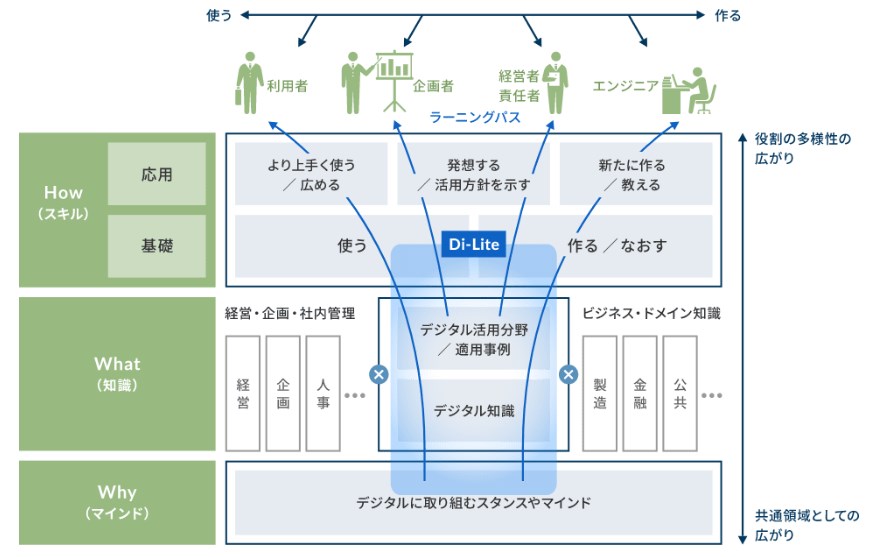

DX時代のビジネスでは、業種や企業規模、部署、役割などにかかわらず、「Di-Lite」があらゆるラーニングパス(目的別にパッケージ化された学習プランの総称)の土台となります。

人材の育成・評価の枠組みであるスキルフレームワークにおいて、デジタルリテラシーの習得は次の3ステージに分けられています。

ステージ1:デジタルに取り組むスタンスやマインド

ステージ2:デジタル活用事例の理解や知識

ステージ3:デジタルを使う・作る

まずはビジネスパーソンとして、「デジタルに取り組むスタンスやマインド」を持つことから始まります。

DXの重要性を理解し、それを学習する意欲を持った人が「デジタルの活用事例や知識」を学び、それぞれの業務で求められる知識と掛け合わせて様々な形で「デジタルを活用(使う・作る)」していく。

この流れの中核にあるのが「Di-Lite」なのです。

デジタルリテラシー協議会が運営する「Di-Lite啓発プロジェクトサイト」が発信するコンテンツなどを通じて、DX人材に欠かせないデジタル知識を学ぶことで、すべてのビジネスパーソンがこれからの社会で必要なデジタルリテラシーを習得できるように、官民連携の取り組みが進められています。

デジタル人材育成を加速させるための施策の一環として、「Di-Lite」では次の3つのデジタル試験を推奨し、その受講・合格を後押ししています。

ITパスポート試験

ITに関する基礎知識を有していることが証明できる国家資格です。

ITを利活用するすべてのビジネスパーソンや、これから社会に出る学生が備えておくべきスキルが出題範囲になっているため、この試験は自身がデジタル人材であることを証明するための絶好のチャンスです。

試験合格に向けて知識を身に着けることで、「デジタルを使う」能力を高めることができると考えられます。

試験は120分間、多肢選択式の問題が100問出題され、全国の試験会場で通年にわたって開催されています。

G(ジェネラリスト)検定

ディープラーニングを活用したプロジェクトに関わるすべてのジェネラリストに向けた検定で、プロジェクトの検討・企画・推進のために必要な知識や、実践を含むリテラシーに関する知識の習得状態を試すことができます。

試験は120分間、多肢選択式の知識問題が200問弱出題される形式で、開催は年3回です。

G検定はオンラインによる自宅受験も可能なため、地方在住者や在宅ワーカーにとっては受験のハードルが低いというメリットもあります。

データサイエンティスト検定TMリテラシーレベル★

情報処理や人工知能(AI)、統計学など情報科学系の知識を有し、それを使うスキルがあることを証明するデータサイエンティスト検定。この中でも、「見習いレベル」(プロジェクトのテーマを担えるレベル)にあたる、アシスタント・データサイエンティストであることを証明する資格を取得する検定です。

試験は90分間で、選択式問題が90問出題され、開催は全国の試験会場で年に1回となっています。

データサイエンティスト検定は、そのリテラシーレベルごとに、★~★★★★まで4段階に分かれており、この試験はレベル★です。

しかし、「見習いレベル」とはいえ、この水準のデジタル知識とスキルを身に着けていれば、ビジネスパーソンに求められている「Di-Lite」の領域をカバーしていると考えられます。

>>データサイエンティスト検定TM/一般社団法人データサイエンティスト協会

DX推進パスポートとデジタルバッジの発行

デジタルリテラシー協議会は、デジタル人材育成のさらなる加速を目指し、2024年2月9日からDXを推進するプロフェッショナル人材に必要となる基本的スキルを証明するデジタルバッジ「DX推進パスポート」の発行を開始しました。

「DX推進パスポート」は、「ITパスポート試験」、「DS検定 リテラシーレベル」、「G検定」の3試験に合格することを推奨し、合格者の申請に基づいて発行されるものです。この取り組みは、DX推進に必要なスキルを標準化し、日本企業や個人がDXに取り組むうえでの共通基盤を形成することを目的としています。

このパスポートを取得することで、ビジネスパーソンは自らのデジタルリテラシーを第三者に証明し、さらなるキャリアアップやDX推進の中心的役割を担うための後押しを受けることができるでしょう。

さらに、このデジタルバッジはオンラインプロフィールや履歴書などに記載でき、デジタルリテラシーの習得状況を視覚的にアピールするツールとしても活用可能です。これにより、企業側も採用や人材育成の際に、候補者のスキルをより具体的に評価することができます。